新聞社には、記事の見出しや紙面レイアウトを考える「整理部」という部署がある。

ニュースを取材して記事を書く記者と違い、内勤職場なので、あまり知られていないと思う。

私も、新聞社に入るまで知らなかった。

私は、これまで30年くらいのキャリアの大半を編集部門(本社・出先の記者、編集デスク)で過ごしたけども、入社して最初の配属先が整理部だった。

整理部は、かつて、編集局(例えば、報道部、経済部、運動部、文化部といった部署で構成)と、少なくとも同じくらいの力を持っていた。

編集局の判断に異を唱えて覆すこともあった。

私は、この頃のように、社内で編集局と整理部の力が拮抗して、さまざまな判断の場面でバランスが取れていた時代が、新聞社としては良かったと思う。

現在は、整理部が弱体化し、編集局の下請けに近い状態(整理部の方には申し訳ないけども)。

世の中の多様な価値観を反映すべき新聞社として、これでいいのかと思う。

整理部の弱体化は、おそらく弊社に限った話ではない。

デジタル化、機械化が整理部弱体化の背景にあるからだ。

同業他社の方に聞いてみても、そうだった。

私の経験をもとに、整理部の昔と今の仕事の内容を紹介しながら、考察してみたい。

<昔の整理部の仕事>

整理部の仕事は、「紙面のレイアウトを考える」「記事の見出しを考える」が柱。

私が整理部にいた30年くらい前ごろは、「政治」「社会」などジャンルごとに整理デスクがおり、そのデスクのもと、部員1人が基本的にふたつの面(ページ)を担当する。

このため整理部の部員は「面担」とも呼ばれる。

編集局と整理部のデスクらの「デスク会」という会議で、翌日の紙面の内容が話し合われ、そこで決まった各ページのメニューが整理部の面担に配られる。

メニューは、その面にどんな記事が入るか、各記事の格付け(どの記事がその面のトップか、など)、各記事の予定の行数と写真・図版の有無が書いてある。

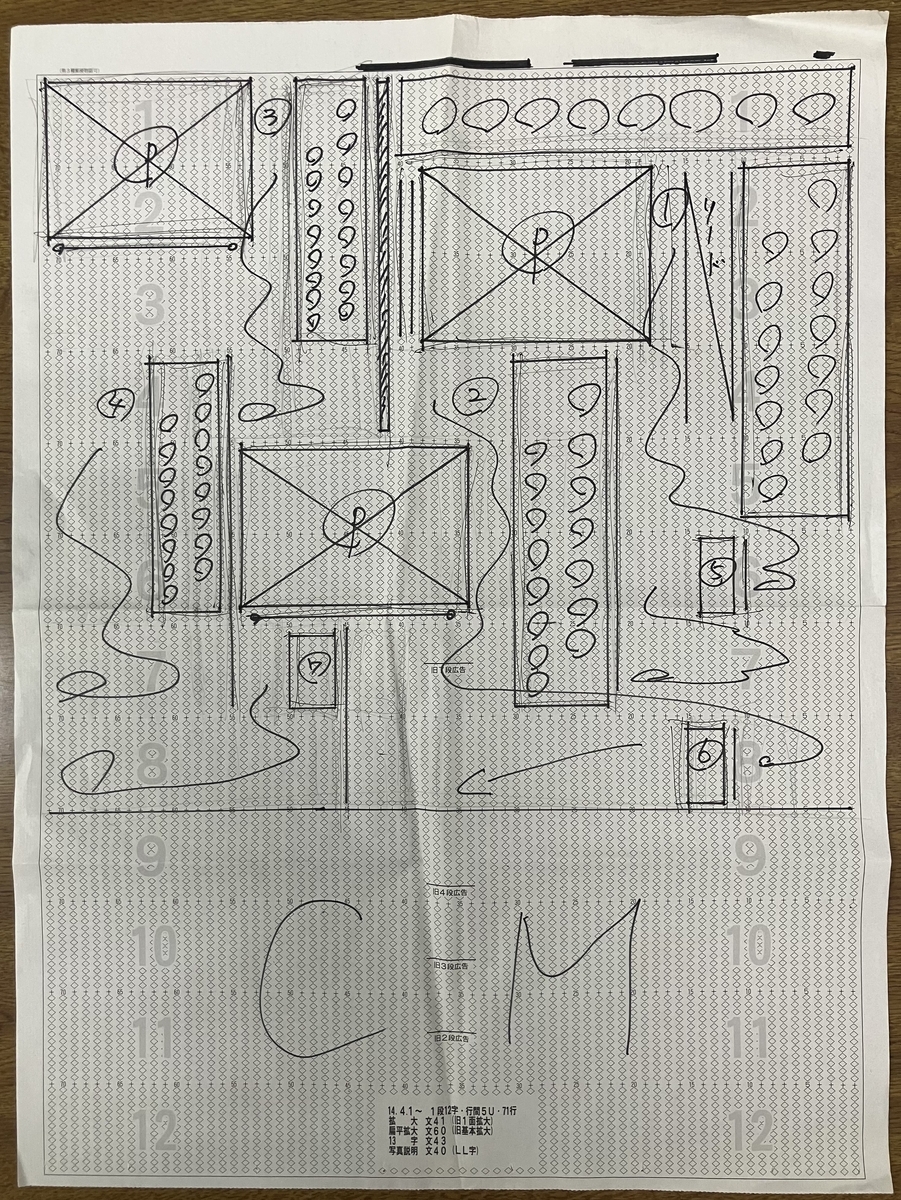

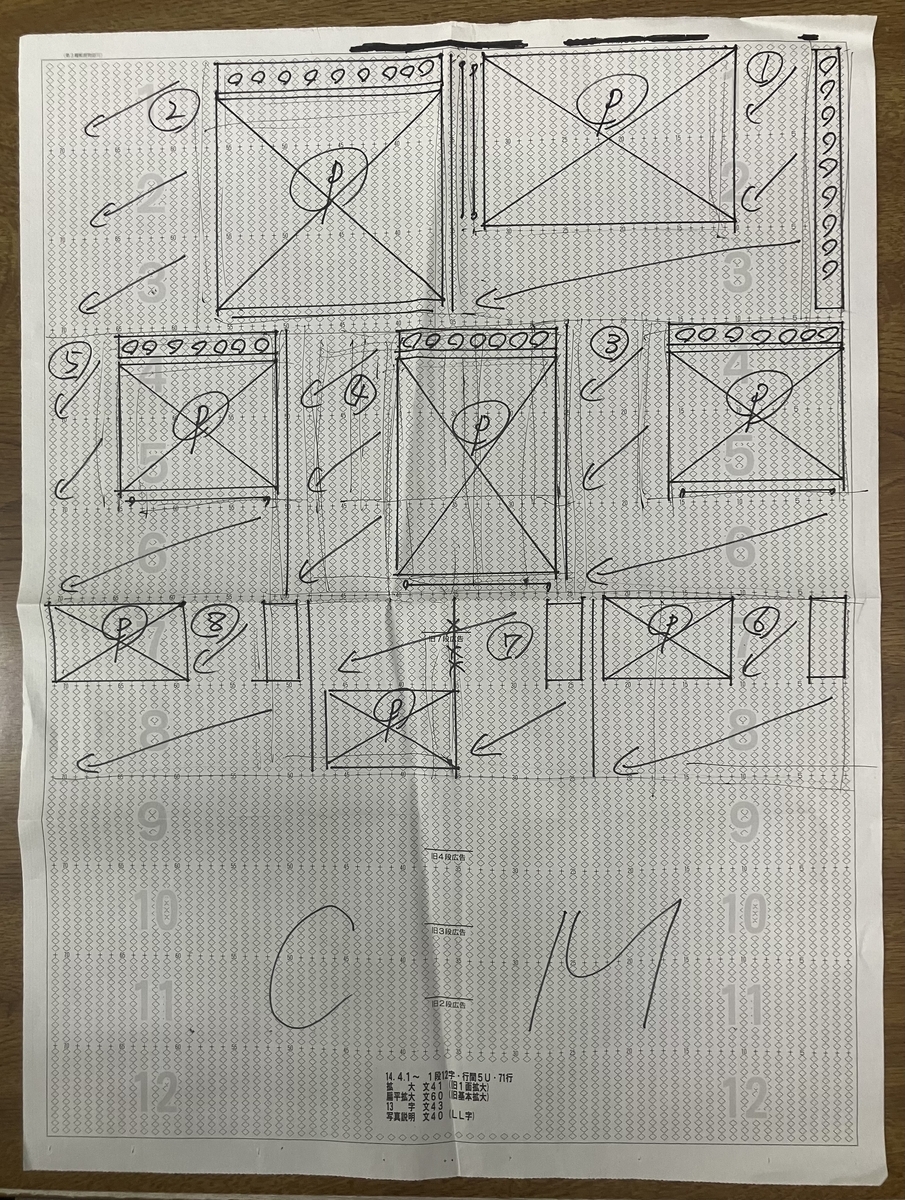

面担は、まず、メニューをもとに、「割り付け用紙」を使ってレイアウトを考える。

割り付け用紙は、新聞1ページと同じ大きさで、文字の代わりに少し扁平な「◇」が並んでおり、そろばんを思わせる。

各記事の格付けや予定の行数などを考えながら、だいたいのレイアウトを考える。

そうするうちに、1本、また1本と、記事が出てくる。

出てきた記事を読んで、見出しを考える。

「見出し伝票」という用紙に、見出しの言葉と、文字のサイズを書いて、制作部門に発注する。

また、記者が撮ってきた写真の掲載サイズとトリミングを決め、「写真伝票」にその旨を書いて、制作部門に発注する。

記事の行数が予定と違っていたり、ヨコ位置かと思っていた写真がタテ位置だったりとかするので、レイアウトを修正して完成させ、割り付け用紙を制作部門に渡す。

一方、制作部門では、整理部の面担が出した伝票に基づき、パソコンを使って、見出しのパーツを印刷の書体で作る。

また、割り付け用紙に基づき、電子データで届く記事をパソコンで組む。

そして、記事と見出しが掲載サイズの印刷書体で入ったものをプリンターから出力する。

これとは、別に写真を処理。印刷に向くように網点による濃淡に変換し、掲載サイズに縮小したものを作り、プリンターから出力する。

整理部の面担は、ここからは「貼り込み台」の前で作業する。

出力された紙面(見出しと記事だけ)を、紙面1ページより一回り大きい「台紙」に、ロウみたいに熱で溶かす特殊な糊で貼る。

写真のところは空白になっているので、別途、出力される写真(網点になったもの)を貼る。

なお、紙面の下の部分に付く広告は、広告部門の担当者があらかじめ、台紙に貼る。記事の中に入る広告は、整理部の面担が貼る。

締め切りが遅い面の場合は、少し作業が異なる。

割り付け用紙を制作部門に渡さず、見出しや記事、写真をパーツの状態で出力してもらい、貼り込み台で、自分が書いた割り付け用紙を見て、レイアウトしながら、パーツを台紙に貼る。

つまり、レイアウトに合わせて記事のパーツを何行かごとに切って貼る。

記事を区切る「ヤマ」、段と段の間の「タナ線」といった線は、細いペンと定規を使って手書きする。

以上が、かつての整理部の仕事の基本的な流れだ。

こうして完成したものが、紙面の版下。

これを専用の装置にかけて印刷工場に電送する(「降版」と呼ぶ)。

印刷工場では、版下から製版し、輪転機(巨大な印刷機)に版をセットして新聞を印刷する。

<現在の整理部の仕事>

簡単に言うと、かつて整理部と制作部門で役割分担していた仕事を、現在は、整理部の面担がやっている。

このため、現在は、面担1人がひとつの面しか担当しない。

割り付け用紙は、今でも使われている。

割り付け用紙に手書きしたレイアウトを見ながら、面担がパソコンを操作して、画面上で記事を組む。見出しのパーツも面担が作る。写真の加工も面担がする。

見出し伝票や写真伝票はなくなった。

台紙に貼って作る版下もなくなった。

電子データとして完成した版下を印刷工場に送信する。

組織としては、制作部門がなくなり、整理部に統合された。

こうした変化は、新聞組版ソフトの進化に伴い、進んだ。

また、一部のページで、「ブロック紙面」という組み方も登場した。

かつての紙面のレイアウトは、記事の流れ方が複雑だった。

ブロック紙面は、四角いスペースの中にその記事と見出し、写真を収める組み方。

記事がどこに続いているのか、わかりにくいということもない。

切り抜いてスクラップするのにも向いている。

ブロック紙面の一番の狙いは、将来の機械化だ。

レイアウトを単純化することによって、将来、ブロック紙面のページは、人工知能が組むという時代が来ると思われる。

そして、見出しも人工知能が考えるようになるのかもしれない。

<整理部の力がどう弱まったか>

30年くらい前、私が所属していた頃の整理部の面担は、記者が書いて編集デスクがチェックした記事を、少し切って短くしたり、わかりやすいように書き直したりしていた。

経験の浅い、ペーペーの私でもしていた。

先輩方が精魂込めて書いた記事を、ペーペーの私でも、切ったり、書き直したりするというのは、今にして思えば、すごいことだ。

記事の行数が予定より長かったり、追加の記事を入れないといけなくなったりして、写真が入らなくなり、面担の判断で写真をボツにするということもあった。

のちに、私自身が記者になって、火事現場の写真1枚撮るのに、どんな苦労があるかを知るのだが、当時はそこまで思いが至らなかった。

記者経験のある整理デスクに、「この写真は小さくてもいいから、使ってやれ」と言われることもあった。

面担が、紙面のメニューに異を唱えることもあった。

さすがに、デスク会で話し合われたメニューに対して、そういうことはしなかったが、当時は、地域イベントなどが載るローカル面は、出先のデスクがメニューを作っていたので、そのメニューには意見したことが私もある。

記事Aよりも、記事Bのほうが面白いから、記事Bのほうを良い扱いにしたいとか。

出先のデスクには「内容の面白さで言えば、君の言うとおりだ。ただ、Aの記事の地域は、最近、記事が良い扱いになっていなかったから、地域バランスを考えて、メニューを作った」と言われた。

私は、いろいろなことを考慮してメニューが作られているのだなと納得したが、この時は、出先のデスクが「せっかく君が提案してくれたから、君の提案通りにメニューを変更する」と言ってくださった。

今にして思えば、大先輩に対し、私のようなペーペーが畏れ多いことをしたものだ。

こうした行動が、当時は、それも整理部の仕事だとして、許容されていた(もちろん、記者や編集デスクが納得せず、けんかになることもあった)。

普段の編集デスクと整理デスクのやり取りを見ていると、力関係は少なくとも対等。

当時は、整理デスクに重鎮の方が多かったこともあって、整理部のほうが強いと感じる場面もよくあった。

こうした整理部の力は、今では、すっかり、衰えた。

整理部で記事を切ったり、書き直したりせず、編集デスクに「あと、10行短くしてくれ」とか「もう少しわかりやすく書き直してくれ」と、言ってこられる。

記者は、記事を書く時に、「仮の見出し」を付けるのだが、最近の整理部は、仮見出しがそのまま見出しになることもある。

ひどい時は、編集デスクに対して「見出しを付けてくれ」と言ってこられることもある。

それは、整理部の仕事だろう、と私は思うけど。

整理部の力が衰えたのは、なぜか。

ひとつには、業務負担が増えたためだろう。

昔は面担1人が基本的に2ページだったのが、1ページになってはいるが、端末の操作という新しい仕事が加わっている。

作業効率だけで言えば、昔のような分業のほうがよかったと思う。

会社経営者としては、統合で人員を減らして他に振り向けたいわけで、実際にそうなった。

もうひとつは、整理部に記者経験者が減ったことだろう。

昔は、整理部と編集部門との人事交流が盛んだった。

本社や出先の記者が整理部に異動し、逆に整理部から異動して本社や出先の記者になることがよくあった。

整理部と制作部門の統合で、制作部門にいた方の多くが整理部に移り、その分、記者経験のある整理部員は減り、整理部と編集部門の人事交流も減った。

もちろん、記者経験がなかったら駄目というわけではない。

記者経験がなくても、鋭いニュースセンスを持っておられて、的確な指摘をしてくる整理デスクもおられる。

ただ、そうした方は多くはない。

整理部には、失礼な言い方になってしまうが、現在の整理部はオペレーター化してしまって、紙面レイアウトや見出し作成の作業をこなすので精いっぱいみたいな状態になっていると、私は思う。

<以下は、余談>

近年は、編集局内でも一部の上の方の独断専行が強まってきた。

私は10年くらい前に初めてデスクになったけども、その頃は、まだ、デスク会で議論が成り立っていた。

上の方が示された判断がおかしいと思えば、編集デスクが異論を唱えていたし、場合によってはスクラムを組んで抵抗していた。

数年前にまた編集デスクになった時は、デスクがほぼ発言しなくなっていた。

上の方の「ツルの一声」で何でも決まる状態。

おかしいと思えば、ガンガン、異を唱えるのは、思ったことを言わずにはいられない私くらいだった。

まあ、いくら熱弁を振るっても、誰の援護射撃もないので、「ツルの一声」が決定事項になっていた。

では、「ツルの一声」に異を唱えることは、無駄な努力なのか。

私は、そうではないと思う。

的外れなことを言っても、異を唱えられなければ、上の方は、自分の言うことがすべて正しいと思うようになり、さらにエスカレートしかねない。

援護射撃がなくて、その場では異論が却下されるにしても、「私は違うと思いますよ」と異なる見方を示すことは、大切なことだと思う。

現在、編集デスクの方々と話しても、「(上の方に)言っても、仕方ない」という諦念が漂っている。

10年くらい前と比べ、編集デスクは人員が削減されて、一方では会議や書類作成等の事務仕事が増えて、業務負担が過剰になっており、気持ちの余裕がないという事情もある。

本社の記者はそうでもないかもしれないが、出先の記者から見た場合、編集デスクと日常的に話す機会が激減した。

これは、編集部門全体で見て、大きなマイナスだと思う。

私が思うに、弊社の場合、全社的に見て、最も負担が大きい職務は、編集デスクだ。

心の病になる方もおられる。

こんな職場の現状も含めて、上の方々に、「おかしい」と声を上げる行動はとらないといけないと思う。

言っても改善されない可能性が大きいのは、わかる。

わかるけど、だから、言わないというのは、いかがなものか。

これは、報道機関にあるまじき思考停止だと思う。

その場では「ツルの一声」に従ったように見せつつ、実際には従わずに処理する(もちろん、後で叱られる)という豪胆な編集デスクが今も、ごくわずかながら、いるのが救いだ。

そのデスクは、私が2度目のデスクを解任されて、また出先に放出されてから、入れ違いでデスクに復帰した方。

たまたまだと思うけど、跳ねっ返りがデスクに含まれる状態が維持されているというのは、なんだか、興味深い。

世の中って、そういうものか。

(跳ねっ返りが同時に複数名にならないように動かされているとも言えるが。でも、つい先日、私はこの豪胆デスクと連係プレーをさせてもらった。記者の私が書いた記事に、上の方から「こういう要素を入れろ」と注文が付き、私は抵抗したけど、却下され、ご指摘の要素を加えて記事を差し替えた。これを知った豪胆デスクがご指摘要素をばっさり削除して元に戻して通してくれ、それが紙面に載った。2人とも翌日、叱られたことは言うまでもない)。